蔦屋重三郎を主人公にしたNHKの大河ドラマ「べらぼう」で取りあげられたこともあって、浅草の吉原界隈が観光スポットとして注目されているようだが、公共交通の駅からは距離のある、ちょっと行きにくい場所だ。今回は浅草の方から吉原へアプローチする道を歩いてみたい。

始点の駅としては銀座線なら田原町、あるいはつくばエクスプレスの浅草がいいだろう。その上を走る道は国際通りと名づけられているが、浅草ビューホテルの場所に以前あった浅草国際劇場(松竹歌劇団のハコとして知られた)が由来だ。その国際通りを北進、言問通り交差点を過ぎて、「カルボ」というスパゲッティー屋のある五差路をやや右寄りに直進する通りに入っていく。少し行った先にこんどは六差路のポイントがあるけれど、直進していく道には「せんわ通り」の看板が掲げられている。地名の千束に平和の意を重ねた俗称のようだ。

そのうち右手に「吉原弁財天」の赤旗と木立が見えてくるが、境内に艶っぽい感じの弁天像が建立されたここが浅草側からの吉原の入り口、といっていい。この弁財天は江戸の昔というより、大正12年(1923)の関東大震災で被災した遊郭の女性たちの慰霊地の意味合いが強い。僕らが訪ねたとき、若いカップルをここまで車(人力車)に乗せてきた、と思しき浅草観光の車屋の男が大きな声で吉原弁財天の講釈を述べたてていた。

国際通り五差路

せんわ通り

吉原弁財天の吉原観音

吉原弁財天の弁天池

関東大震災慰霊地

この先で道は右に大きくカーブを切るが、曲がりしな左手の台東病院(旧・吉原病院)と並ぶように吉原神社というのがある。「べらぼう」でおなじみになった「九郎助(くろすけ)稲荷」が祀られているが、白狐の像も真新しいこれはドラマの評判で訪れる観光客のために最近設置されたもので、江戸の時代は遊郭地南方の現在の花園通りの方にあったそうだ。

吉原神社のあたりからは直線の仲之町通りを中心にして京町通り、揚屋(角町)通り、江戸町通りなどが横断するマス目型の区画になる。この一帯が昔の吉原遊郭地だ。もっとも、界隈の町名は千束で、昭和30年代頃までは京町、揚屋町、角町、江戸町という趣のある町名が残されていたが、上に付く総称は新吉原だった。江戸当初の遊郭地・人形町の吉原に対する“新”という意味である。

九郎助稲荷

吉原神社

「耕書堂」の看板を掲げた観光案内所(江戸新吉原耕書堂)

※令和8年1月12日(月曜日・祝日)までの営業

蔦重が開いた店「耕書堂」の看板を掲げた観光案内所に往年の吉原界隈の資料が展示されていたが、そこに古写真が飾られていた料亭「松葉屋」はなつかしい。90年代に閉業してしまったが、僕が中学でサッカー部に入っていた時代、慶応大学に通っていたここの若旦那(福田さん)がコーチだったのだ。店を閉めるちょっと前の頃だったが、サッカー部OBの仲間たち何人かで訪れて、アトラクションの「花魁ショー」の舞台で踊った思い出がある。「松葉屋」の跡地には表側に吉原交番を置いたマンションが立っている。

この交番の先から道は湾曲して、吉原大門(おおもん)の表示板のある土手通りの交差点に差しかかる。土手――とは、三ノ輪の方から流れてくる通称・山谷堀の土手が道端に築かれていたからで、もう少し下流は昭和40年代頃までドブ川が残されていた。

通りの向こう側には、「土手の伊勢屋」「桜なべ 中江」と昔ながらの木造2階建の料理屋が並んでいるが、ちょうど開店の10分ほど前に「伊勢屋」の前を通りがかって、久しぶりに名物の天丼を味わった。そう、店前で待っているとき、吉原弁財天で見かけたカップルと車引きの男にまた出くわした。

土手通りには昔ながらの木造2階建の料理屋が並んでいる

土手の伊勢屋と名物天丼

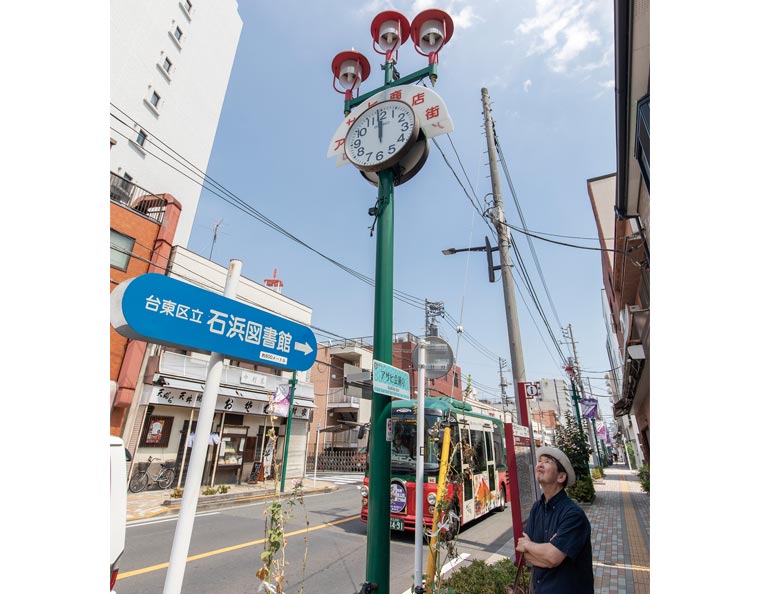

「伊勢屋」の前からちょっと北方に見える、「あしたのジョー」のリアルな像のところまで行って、仲之町通りの延長の道までもどってくると、ここからの区間は「日の出会商店街」の名称となる。しばらく進んで吉野通りを渡ると、商店街の名は「アサヒ」に変わって、昔の浅草らしい個人商店が軒を並べている。

橋場交番が角に立つ交差点から先は、総泉寺大門道というようだが、1つ目の横断歩道の横道を左に入った右側に「お化け地蔵」というのがひっそりと立っている。享保6年(1721)の建立と解説板にあるけれど、周囲の古びた建物も含めて鄙(ひな)びた感じがいい。通りの名にある総泉寺はいまないが、かつて境内が北方からこの辺まで広がっていたらしい。お化け地蔵の横道を北進して明治通りも近づいてきた路地の一角に蔦屋重三郎とも親交の深かった平賀源内の墓が置かれている。エレキテル(静電気発生器)で知られる人だが、もうすぐ向こうに見えるのは、天然のガス田に由来する千住のガスタンクだ。

あしたのジョー像

日の出会商店街

アサヒ商店街

お化け地蔵

平賀源内の墓

泉麻人 いずみ・あさと

1956年東京生まれ。コラムニスト、作家。慶應義塾大学商学部卒業後、東京ニュース通信社に入社。「週刊TVガイド」「ビデオコレクション」の編集者を経てフリーに。東京や昭和、サブカルチャー、街歩き、バス旅などをテーマにしたエッセイを発表。著書に『大東京23区散歩』、『1964 前の東京オリンピックのころを回想してみた。』、短編集『夏の迷い子』など多数。東京新聞ウェブ連載の路線バス旅エッセイの第2弾『続・大東京のらりくらりバス遊覧』、初期のコラム集『泉麻人 黄金の1980年代コラム』(三賢社) 、『銀ぶら百年』(文藝春秋)など多数。 2023年秋に平凡社より『昭和50年代東京日記ーcity boysの時代』を刊行。

このページのアーカイブ