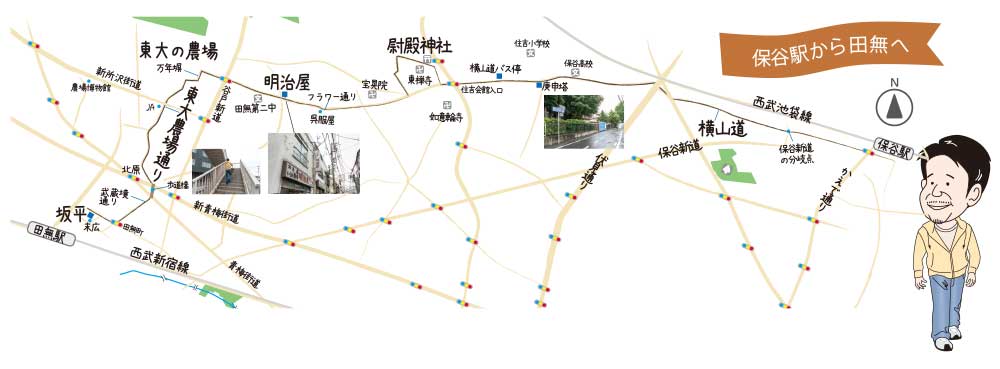

池袋の方から西武池袋線に乗ると、23区内西端の大泉学園の次が保谷だ。保谷市が南隣りの田無市と合併して西東京市になったのは、21世紀初頭の平成13年(2001)1月だからもう四半世紀が経つのだ。今回は、そんな保谷から田無まで、古道を選んで歩いていく。

保谷駅の南口に出て、すぐ先の交差点を西へ進むと、やがてバス通り(保谷新道)は左に大きく曲折するが、そのまま狭い道を直進していくと伏見通りという広い新道に突きあたる。すぐ右に西武池袋線をくぐるガードが見えるが、横断歩道を渡った向こうから南東側に入っていく道には、「横山道(よこやまみち)」という名前が付けられている。数年前に拡幅された伏見通りに断絶されて、道の筋はわかりにくいが、東方は保谷駅前から旧早稲田通りの方へとつながる、鎌倉街道の1つに数えられる道だ。

保谷新道の分岐点

横山道(バス停付近)

いまやあたりはほとんど住宅街だが、300メートルくらい行くと二又の辻に庚申塔が置かれたポイントがあり、その少し先の右側に、「横山道」の名を記したコミュニティバス(はなバス)の停留所が立っている。ここは背景が広々とした畑というせいもあって、田舎のバス停の風情が感じられる。

この横山道――横山は八王子の中心地・横山町ないし有力豪族の横山氏と横山党を意味するもので、つまり、西は八王子方面へと向かっているようだ。ルートの推理は後回しにするとして、伏見稲荷通り(旧・伏見通り)の交差点先のあたりからは古道らしく、神社や寺が目につくようになってくる。参道口から武蔵野の社を思わせるケヤキ並木が続く尉殿(じょうどの)神社、東禅寺、如意輪寺、宝晃院……そして、呉服屋の前あたりから「フラワー通り」という街灯が見え始めて、そのうち道の両側はちょっとした商店街の様相になった。

フラワー通り――道が狭いところに2階屋の商店が軒を並べているので、多摩の新開地に忽然と下町が現れたような感覚だ。とりわけ、「御赤飯 のり巻 いなり寿司」と掲げた「明治屋」という店の佇まいは味わい深い。いなり寿司の類いも置いた昔風の和菓子屋なのだが、気さくに立ち話に応じてくれた店主(2代目らしい)によると、開店したのは彼が生まれるちょっと前の昭和40年頃で、当初向かい側の一帯は空地や資材置場だったというから、おそらく前の東京オリンピック頃からぽつぽつとできあがった商店筋だろう。ちなみに「フラワー通り」の名は花屋や花壇があったという記憶もなく、よくわからない……とのこと。

二又の辻に置かれた庚申塔

尉殿神社

フラワー通り

明治屋の店主に話を聞く

そんなフラワー通りの商店街は田無二中の前で途切れて、谷戸新道を渡るとまもなく広大な緑地に突きあたる。年季の入った万年塀が南方へ行く道づたいにずっと続いているけど、塀の向こうの緑地は東大の農場(生態調和農学機構)なのだ。演習林を備えたこの東大(旧帝大)農学部の緑地が設置されたのは戦前の昭和4年(1929)のことらしいが、このときに横山道は敷地の中に入って寸断されたという。西側の所沢街道から南方に延びる府中街道というのがその続きと目されるが、万年塀づたいに南進する東大農場通りと名付けられた道もそれなりに古い。

一見、長野あたりの牧場のような東大の緑地を塀越しに眺めつつ歩いていくと、途中で交差するJAのある道はこの数年前に東大農場を一直線に横断して開通した新所沢街道だ。保谷の周辺は、近年次々と新道が敷設されている。田無方面に向かって、まだしばらく続く東大農場、豊かな樹木ばかりではなく、所々に戦前築の校舎や納屋なども残されているので、場内見学のできる日に入ってみるのもおもしろい。

演習林を備えた東大(旧帝大)農学部の緑地

新青梅街道と所沢街道を渡る陸橋からの眺め

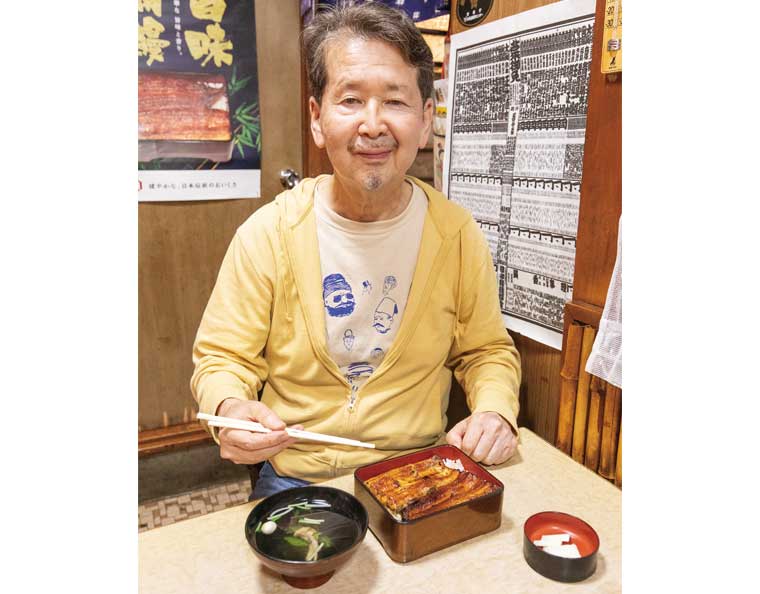

歩いてきた農場際の道は、北原の交差点で新青梅街道に行きあたる。歩道橋の向こう側に表示が出た武蔵境通りはほぼ東大農場通りからの延長の道だ。ここをちょっと南下すると青梅街道の田無町の交差点。田無は青梅街道の新宿と青梅(成木)の間の宿場として早くから栄えた地で、この交差点の周辺は江戸の頃からの中心街だ。交差点の西方に「坂平」という昔風のウナギ屋がある。何度か入った店だが、愛知産のウナギを使った重(じゅう)がいまも2,000円代で食べられる。坂平の屋号は、所沢の坂の上という集落で育った平蔵という男が江戸の終わりに始めた……とかの由来で、当初は旅館だったという。裏隣りに見える「末広」という料理屋も含めて、この界隈、宿場町を想像させる建物がかろうじて残っている。

坂平

愛知産のウナギを使った重

泉麻人 いずみ・あさと

1956年東京生まれ。コラムニスト、作家。慶應義塾大学商学部卒業後、東京ニュース通信社に入社。「週刊TVガイド」「ビデオコレクション」の編集者を経てフリーに。東京や昭和、サブカルチャー、街歩き、バス旅などをテーマにしたエッセイを発表。著書に『大東京23区散歩』、『1964 前の東京オリンピックのころを回想してみた。』、短編集『夏の迷い子』など多数。東京新聞ウェブ連載の路線バス旅エッセイの第2弾『続・大東京のらりくらりバス遊覧』、初期のコラム集『泉麻人 黄金の1980年代コラム』(三賢社) 、『銀ぶら百年』(文藝春秋)など多数。 2023年秋に平凡社より『昭和50年代東京日記ーcity boysの時代』を刊行。

このページのアーカイブ