日本橋エリアを楽しむ!

中央区には、東京を代表する繁華街・銀座や京橋、築地といった

歴史のあるまち、また、著しい変貌を見せるウオーターフロントの

月島、晴海など魅力あふれるまちがいっぱい。

そんな中央区の中で今回は、江戸時代から

今も日本の経済、金融の中心地として栄える日本橋周辺を散策します。

※新型コロナウイルス感染症予防対策を行い、ソーシャルディスタンスを保ち撮影を行いました。

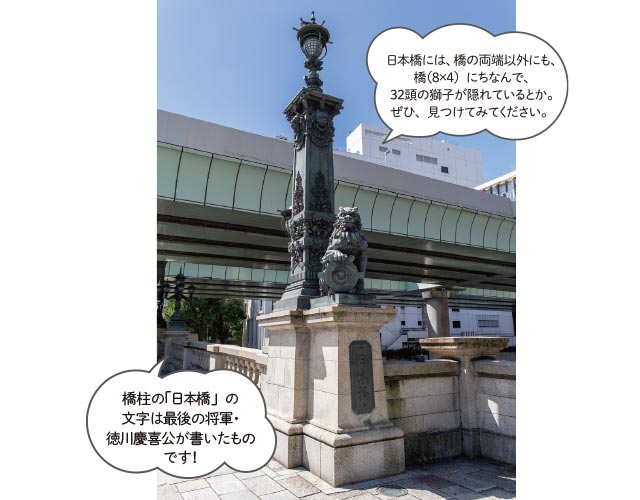

①日本橋

中央区日本橋室町1丁目〜日本橋1丁目

お江戸の時代から現在も、町のシンボル

日本橋は、徳川家康公が江戸幕府を開いた慶長8年(1603)に初めて誕生し、五街道の起点と定められました。当時は木造の太鼓橋で、現在の美しいシルエットを見せる、ルネッサンス様式の石造二連アーチ橋は、明治44年(1911)に架けられたものです。

日本橋川

日本橋に青空が!

2040年度までに日本橋上空 の高架橋が撤去され、日本橋に青空が復活することになりました。日本橋は、さらに水辺を楽しむことができるまちに変わっていくことでしょう。

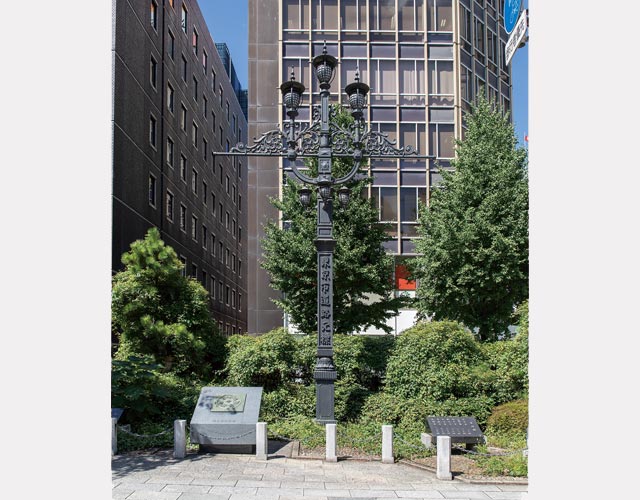

②元標の広場

中央区日本橋1丁目

明治時代に、日本橋の中央が国内諸街道の起点と定められました。日本橋の北側の「元標の広場」にはレプリカの日本国道路元標と東京市道路元標が設置されています。

元標の広場

道路の中央に埋め込まれている日本国道路元標

③日本橋魚市場発祥の地碑

中央区日本橋室町1丁目

1日に千両の大金が動いたという魚市場

日本橋川沿いの魚河岸は、威勢の良い取引が飛び交う魚市が立ち並び、江戸で最も活気のある中心的な場所でした。関東大震災で焼失し、築地市場に移るまでは、江戸・東京の台所として賑わっていました。

「乙姫広場」にある日本橋魚市場発祥の地碑と竜宮城の乙姫をイメージしたといわれる像

④福徳神社(芽吹稲荷)

中央区日本橋室町2-4-14

江戸時代から続く日本橋のお稲荷様

清和天皇の貞観年間(859~876年)には既に日本橋に鎮座していたといわれています。徳川家康公や2代将軍・秀忠公も参詣。特に秀忠公は「福徳とは、まことにめでたい神号である」と称賛。秀忠公は当時、クヌギの皮付き鳥居に若芽が出ているのを見て、神社の別名を「芽吹稲荷」と名付けました。また、「富くじ」(江戸時代の宝くじ的なもの)の発行が許された数少ない神社の1つでした。

中央の広場空間は、黒御影石と白御影石を市松模様に張り合わせ江戸文化を表現しています。

神社と一体になっている福徳の森は、四季折々の花や樹木に囲まれた休み処もあり、都会のオアシスになっています。

夏には、福徳神社から福徳の森に続く小径が、約200個の江戸風鈴に彩られ、江戸風情が味わえるスポットです。

⑤榛原

中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

日本の伝統文化を伝え続ける和紙舗

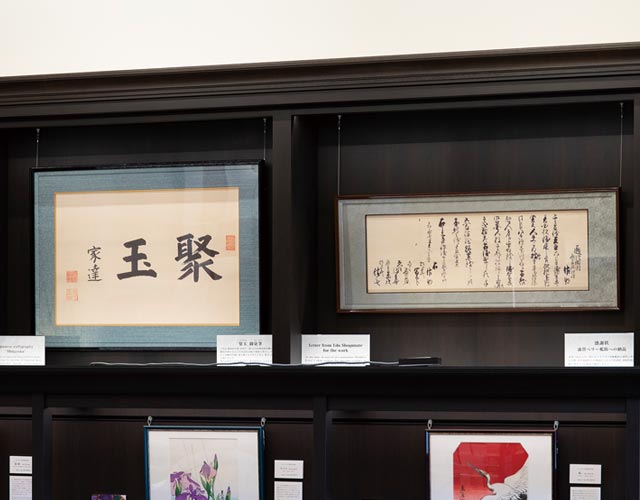

文化3年(1806)に創業した和紙舗。何といっても目を引くのが、榛原オリジナルの伝統的文様の「色硝子」をモチーフにした外観です。榛原は守り伝えてきた紙の文化を今に伝え、貴重な資料を次世代へ受け継ぐために、聚玉文庫として保管しています。聚玉文庫に伝来する文様を用いた商品が並ぶ店内は和紙のギャラリーのようです。また、店内の一角には中央区まちかど展示館「聚玉文庫ギャラリー」があります。

榛原の田村英明さん

営業時間/月曜日〜金曜日 10時〜18時30分

土曜日・日曜日 10時〜17時30分

休業日/祝日、年末年始

※詳しくは、ホームページをご確認ください。

明治21年(1888)に落成した明治宮殿の造営に尽力し、有栖川宮熾仁親王殿下より賜った「聚玉」御染筆(左)、ペリー艦隊が浦賀に来航した際に、薬などの日用品を納品したことによる感謝状

大正14年(1925)のパリ万国博覧会 有功褒状(左)、リエージュ万国博覧会 有功褒状

⑥凧の博物館

中央区日本橋室町1-8-3室町NSビル2階

国内外の凧に出会える凧の博物館

老舗洋食店「たいめいけん」の創設者・茂出木心護氏が設立した凧の博物館です。館内には、日本独自に発達した江戸角凧の傑作「一ノ谷合戦」や「勧進帳」をはじめ、日本各地から集められた凧や、世界の凧まで、数多くの凧や関連資料が展示してあります。日本の凧の会事務局も設置されています。

会館時間/11時〜17時

休館日/日曜日、祝祭日 入館料/大人220円、小・中学生110円

※詳しくは、ホームページをご確認ください。

凧の博物館・日本の凧の会事務局の福岡正巳さん

江戸凧製作の第一人者・橋本禎造氏の作品は大迫力です。

タイやマレーシアの凧

創設者・茂出木心護氏像

⑦貨幣博物館

中央区日本橋本石町1-3-1

日本のお金の歴史がひと目で分かる

日本銀行創立100周年を記念して設置された博物館は、日本銀行金融研究所内の2階フロアにあります。日本の古代から現代までの貨幣や関連資料を歴史に沿ってわかりやすく展示しています。外国の貨幣も含め、約3000点が展示されており、豊臣秀吉や徳川家康がつくらせた金貨(大判)もあり、楽しみながら学べます。

開館時間/9時30分〜16時30分(入館は16時まで)

休館日/月曜日(ただし、祝休日は開館)、 年末年始(12月29日~1月4日)、このほか、展示入替等のため臨時休館することがあります。

入館料/無料

・貨幣博物館職員が常設展「日本貨幣史」のみどころを解説します(約15分)。

・手持ちのスマートフォンやタブレット端末で音声ガイドを利用できます。

※詳しくは、ホームページをご確認ください。

千両箱の重さを体験

徳川幕府により金貨・銀貨・銭貨が発行され、日本独自のお金が全国で流通するようになりました。

歴代の日本銀行券がずらり!肖像画にも時代が反映されています。

スイッチを押すと文字が透けて見えます!

⑧小網神社

中央区日本橋小網町16-23

都内屈指のパワースポット

およそ千年前、天台宗の僧・恵心僧都が、観世音と弁財天を安置するために「萬福庵」を開いたのが始まりといわれています。文正元年(1466)の頃に疫病が蔓延し、庵主の夢枕に恵心僧都が立ち「網師の翁を稲荷大神と崇めれば、村の悪疫は消滅する」と告げ、村人たちが「小網稲荷大明神」を建立しました。ご神徳を聞いた太田道灌は土地を寄進し「小網山稲荷院萬福寿寺」と名付けたと伝えられています。慶長年間(1596~1615年)に周辺地域は小網町と名付けられ、氏神様として崇められるようになりました。戦後、小網神社と名称を改めました。

昭和4年(1929)に竣工した本殿と五角形の珍しい造りの神楽殿は、日本橋地区では唯一、現存する戦前の神社建築です。(中央区有形文化財)

神楽殿

本殿向拝の左右にある彫刻の「昇り龍」(左)と「降り龍」(右)は、強運厄除として崇められています。

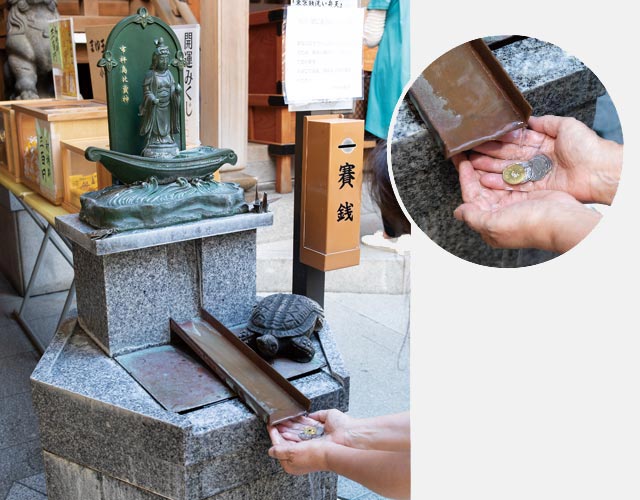

萬福舟乗弁財天像と銭洗いの井。毎年10月28日は萬福舟乗弁財天大祭が行われ、多くの参拝者で賑わいます。弁天様は「東京銭洗い弁天」として人気を集めています。

誰でも無料で乗れる

「メトロリンク日本橋」

八重洲、日本橋、京橋を結ぶ「メトロリンク日本橋」は、毎日10時から20時まで約10分間隔で運行しています。バス停も多く、乗り降りも便利なので、まち歩きにちょっと疲れたなと思ったら「メトロリンク日本橋」を利用してみてください。車窓から見る日本橋も良いものです。低公害、低騒音で環境に優しいバスは、協賛企業によって運営しています。公益財団法人東京都道路整備保全公社も協賛企業になっています。

※詳しくは、ホームページをご確認ください。

東京都八重洲駐車場再開場!

八重洲駐車場は、東京都が実施する大規模修繕工事完了により、令和4年8月15日(月)10時より再開場いたしました。

お近くへお越しの際は是非ご利用ください。

このページのアーカイブ