都営地下鉄新宿線の森下、菊川、住吉、西大島といった駅が続く新大橋通りの南方を並行する通りがある。西大島の駅で降りて、この筋を隅田川の方に向かって歩いてみたい。

西大島駅前の交差点を南北に走る明治通り(渋谷、新宿の東を走るあの道がこっちまで続いているのだ!)をちょっと行くと、左側の大島四丁目団地の入り口から斜め奥へ続く緑道が口を開けているけれど、ここはかつての都電(前身は城東電車)の専用軌道の跡なのだ。それを横目に明治通りの向こう側から始まる釜屋堀通りに入っていく。釜屋堀の説明は後述するとして、少し進むと架橋が上を横断している。これは亀戸から越中島へ向かう貨物線だ。ガード脇の古びた木柵や雑草の繁る築堤の景色が田舎じみた風情を漂わせている。

貨物線の下をくぐると、左手に崎陽軒の東京工場(シウマイ販売所も)があり、右側の都立科学技術高校(こういう都立高校もあるのだ)の先、横十間川の釜屋堀公園のなかに「釜屋跡」と刻んだ石碑がある。側面に記された由緒書きなどによると、釜屋六右衛門、七右衛門と名乗る商人が興した鋳物(いもの)業に由来する碑で、工業用水や舟運に使った横十間川を通称・釜屋堀と呼んだらしい。しかし、この園内で釜屋跡の碑よりも目立つのは、渋沢栄一や高峰譲吉らがこの一帯に明治20年(1877)に設置した化学肥料製造の祖とされる「東京人造肥料会社」のことを伝える石碑だ(農作物を描いたレリーフなど手が込んでいる)。

都電(前身は城東電車)の専用軌道の跡

釜屋堀通り

亀戸から越中島へ向かう貨物線の架道橋

貨物線の枕木とガード脇の古びた木柵

東京人造肥料会社の石碑

釜屋跡の碑

墨東特別支援学校の先で四ツ目通りを渡ると、左手に見えてくる木立は猿江神社。この境内を通りぬけて、小名木川の方へちょっと寄り道する。小松橋、新扇橋……この川には昭和の初めにいわゆる震災(関東大震災)復興建築の一環で造られた、趣のあるトラス鉄橋が並んでいる。扇橋閘門(こうもん)(水位を調整する)の横の川岸路を歩いて、新扇橋のところからまた釜屋堀通りに戻ってきた。

もっともこの道は三ツ目通りを渡った向こう側からは「高橋夜店通り」と名を変える。

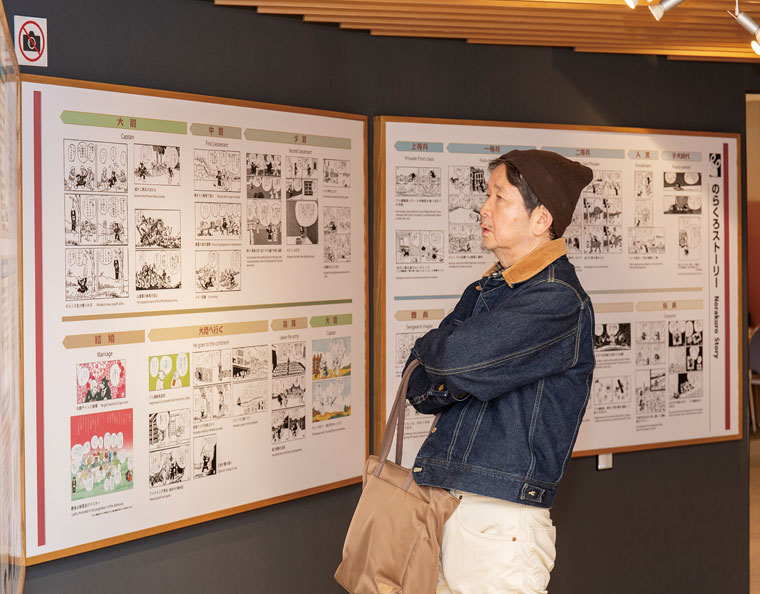

町名にもなっている高橋はタカバシと濁音で読むのが正解のようだが、古くからの深川の繁華街で、とくに清澄通りに近い現在アーケード街になっているあたりには戦前から夜店が並んだのでこの呼び名が付いたらしい。もう1つ〝のらくろード〟のニックネームも付いているが、これは深川界隈で生まれ育った「のらくろ」の作者・田河水泡のミュージアムが沿道の森下文化センター内に設けられたことによる。もっとも、展示された年譜を見ると「のらくろ」の連載が「少年倶楽部」で始まった昭和6年(1931)には田河は小石川に引っ越しており、以後、荻窪、下高井戸、町田、と段々に西郊へ移動している。

扇橋閘門

小松橋と扇橋閘門横の川岸路(小名木川しおのみち)

森下文化センター内にある田河水泡・のらくろ館

オリジナル鉄道ジオラマ

のらくろ館

のらくろのキャラ旗が並ぶ商店街の一角のイタリアンでランチを食べて、清澄通りを向こうに渡ると、この通りはまた「深川芭蕉通り」と名を改める。ちなみにこの辺の町名の常盤(ときわ)というのは、それ以前の松代の地名から“常盤の松”にあやかったとされる。材木が立てかけられた昔風の材木屋を横目に歩いていくと、「芭蕉そば」の旗の出た食堂のある辻の右方に「芭蕉記念館」というのがある。もうすぐ裏手は隅田川なのだが、少し南で小名木川が隅田川と合流する川際に松尾芭蕉の江戸の拠点・芭蕉庵は存在したようだ。

記念館が開館したのは44年前の昭和56年(1981)のことだが、2、3階のフロアーを使って芭蕉関連の資料がたっぷり展示されている。芭蕉自身が残した句集、画家や弟子が描いた芭蕉像……なかでも目に残ったのがガラスケースに収められたカエルの石像。これは芭蕉があの「古池や蛙飛びこむ水の音」を詠んだ芭蕉庵に置いて愛好していたとされる石像で、大正6年(1917)9月の台風の高潮の後に、いま芭蕉稲荷神社が立っている万年橋近くの川岸で発見されたことから芭蕉庵存在地の証し、としても重要な遺品らしい。

3階展示室

2階展示室

カエルの石像(2階展示室)

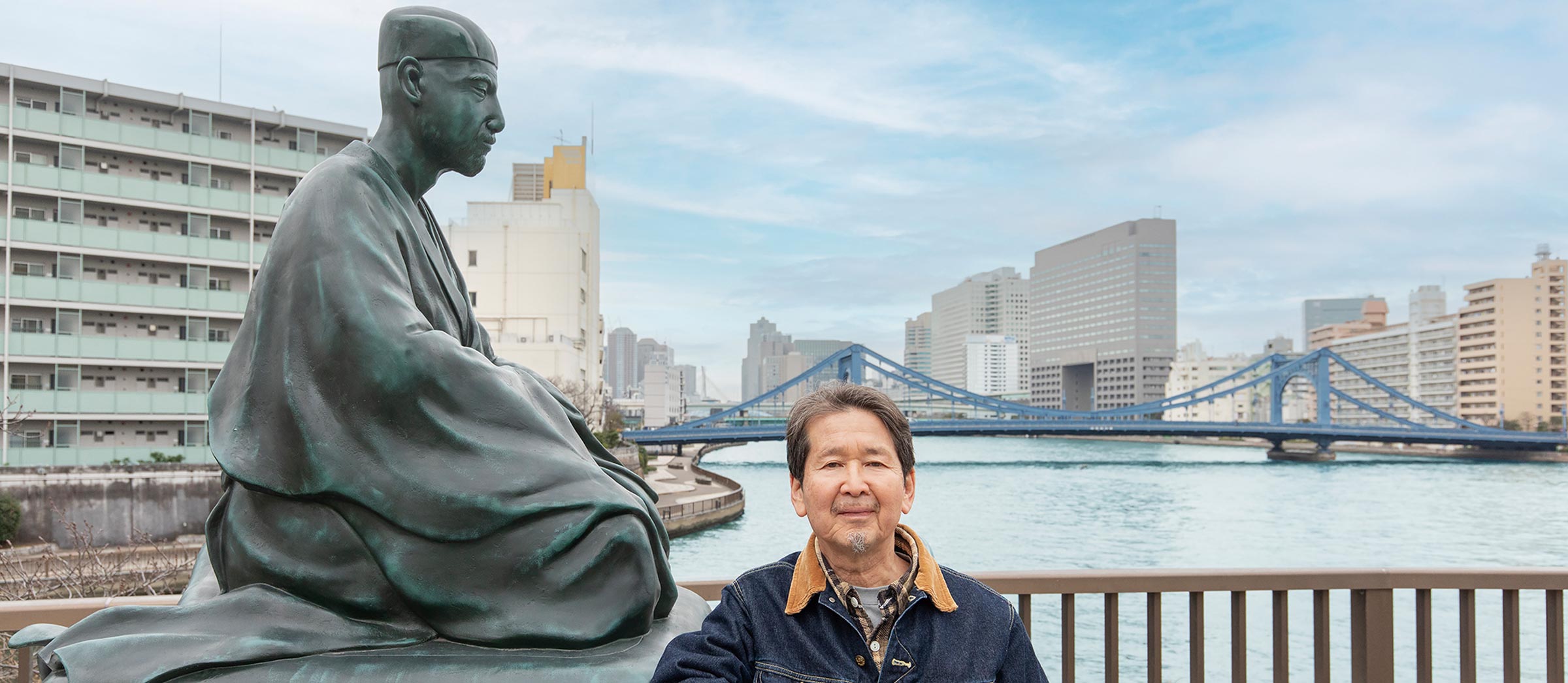

記念館の外庭をぬけて隅田川の堤防際の小路を南下すると、小名木川の分岐口の傍らに青銅の芭蕉像を飾った庭園(芭蕉庵史跡展望庭園)がある。この像、夜間はライトアップされて屋形船が通る隅田川の方へ顔の向きを変える、というけれど、そちら側に見える清洲橋の青い鉄橋景色がなんとも美しい。反対側の奥には小名木川に架かる万年橋も垣間見えるが、そんな眺めの良い場所に置かれた芭蕉像は、鉄橋を織りこんだ川景色の句でも詠んでいるような想像が浮かぶ。

芭蕉稲荷神社

芭蕉庵史跡展望庭園からの眺め

泉麻人 いずみ・あさと

1956年東京生まれ。コラムニスト、作家。慶應義塾大学商学部卒業後、東京ニュース通信社に入社。「週刊TVガイド」「ビデオコレクション」の編集者を経てフリーに。東京や昭和、サブカルチャー、街歩き、バス旅などをテーマにしたエッセイを発表。著書に『大東京23区散歩』、『1964 前の東京オリンピックのころを回想してみた。』、短編集『夏の迷い子』など多数。東京新聞ウェブ連載の路線バス旅エッセイの第2弾『続・大東京のらりくらりバス遊覧』、初期のコラム集『泉麻人 黄金の1980年代コラム』(三賢社) 、『銀ぶら百年』(文藝春秋)など多数。 2023年秋に平凡社より『昭和50年代東京日記ーcity boysの時代』を刊行。

このページのアーカイブ